La myopie dans tous ses états

La prise en charge de la myopie est devenue un enjeu de santé publique dans le monde depuis le début de notre siècle. Les prévisions sont relativement alarmantes et anticipent dans certains pays plus de 50 % de la population atteinte d’une myopie modérée et sévère avant 2050. Face à cet enjeu, différentes stratégies se mettent en place pour, d’une part prévenir, et d’autre part freiner et corriger cette myopie. N’oublions pas qu’au-delà du handicap réfractif, la myopie forte représente une pathologie à part entière dont les comorbidités sont nombreuses et peuvent parfois aboutir à la cécité.

Ce nouveau dossier des Cahiers d’Ophtalmologie a pour objectif de faire le point sur les différentes facettes de la myopie contemporaine. Tout commence dans l’enfance, avec la découverte plus ou moins précoce d’une myopisation dont il faut savoir écarter les syndromes pathologiques et prendre en charge l’évolution. Océanne Haelewyn et Aurore Muselier font le point sur les facteurs génétiques et environnementaux favorables et décrivent les dernières innovations pour infléchir la courbe d’aggravation de ces myopies infantiles.

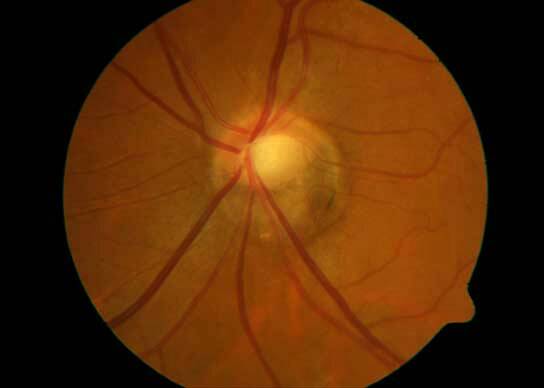

À l’âge adulte, certains myopes développent des pathologies avec une plus grande prévalence et gravité que les non myopes. Cela est particulièrement vrai pour la pathologie glaucomateuse qui est surreprésentée, et dont les particularités de prise en charge médicale et chirurgicale seront rappelées par Mateusz Kecik, qui insiste bien sur les pièges à éviter dans l’interprétation des examens complémentaires. Plus classiques sont les complications rétiniennes du myope fort qui vont être rappelées par l’équipe associant Romain Beguin, Vincent Soler et Vincent Galliano, réaffirmant l’importance d’un suivi rétinien régulier et complet afin d’éviter les pertes de chances pour ces patients particulièrement fragiles.

D’un point de vue chirurgical, le myope présente également des particularités anatomiques et sensorielles qu’il convient de bien connaître, notamment à l’heure de la chirurgie de la cataracte, souvent plus précoce. Il faut anticiper, comme nous le rappelle Vincent Daien, un certain nombre de points spécifiques afin de réduire les complications per- et postopératoires.

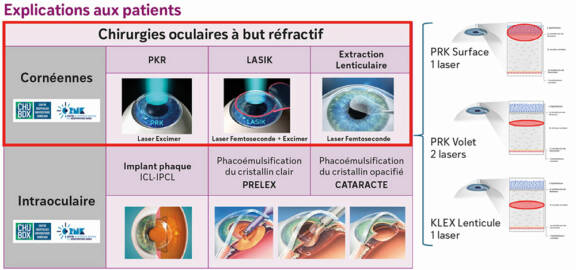

Enfin, il faut mentionner les opportunités de libérer ces patients de leur correction optique, soit par la chirurgie réfractive cornéenne, soit par la chirurgie intraoculaire et en particulier les implants phakes.

Absence de correction ne signifie pas absence de myopie car l’œil reste plus long et le nerf optique et la rétine restent donc à surveiller de façon régulière. David Touboul propose ici un panorama des possibilités avec leurs principales indications et contre-indications.

Vous l’avez compris, la myopie de nos patients va continuer de nous occuper pour de nombreuses décennies.

Néanmoins, avec une bonne diffusion de l’information auprès des patients, des écoles et des familles, et avec un dépistage adéquat et des recommandations claires de prise en charge, l’espoir existe pour que cette amétropie, parfois pathologique, régresse en prévalence et en sévérité pour les générations à venir.

David Touboul(1), Aude Couturier(2)

(1) Centre de référence national du kératocône. Rédacteur en chef des Cahiers d’Ophtalmologie

(2) Hôpital Lariboisière, Paris. Directrice scientifique des Cahiers d’Ophtalmologie